В России XVII века слуги играли важнейшую роль в обеспечении функционирования государства. Эти люди, часто рассматриваемые как часть служилого сословия, были связаны не только конкретными юридическими обязательствами, но и определялись своим положением в социальной иерархии. Их обязанности, привилегии и права диктовались законодательной базой того времени, где царь обладал верховной властью над их статусом и поведением.

Служилое сословие состояло из людей, которые служили короне, выполняя различные обязанности — от военной службы до административных функций. Они считались необходимыми для обороны и управления страной. Эти люди отличались от других социальных слоев своими обязанностями перед государством, а их права были тесно связаны с уровнем их службы и преданности короне. Царь создал особые правовые категории внутри этого сословия, определив права и ограничения служилых людей.

Хотя для тех, кто служил короне, существовали привилегии, эти люди также были связаны значительными обязанностями. Их роль не ограничивалась военными задачами, а распространялась на поддержку инфраструктуры государства, например, поддержание порядка и управление местными делами. В то же время слуги подчинялись строгим правовым нормам, часто им приходилось отвечать за свои действия под надзором государственных органов. Такая система гарантировала, что их служба была не только полезна государству, но и жестко регулировалась и контролировалась.

Понимание правового статуса этих людей помогает прояснить их сложное положение в обществе. Хотя они не были полностью свободны, их обязательства перед царем компенсировались правами, которыми они обладали в рамках своего сословия. Социальная динамика этого периода характеризовалась сочетанием преданности, службы и правового принуждения, что определяло жизнь этих слуг, способствовавших стабильности российского государства.

Правовой статус слуг в Московском государстве: Обзор

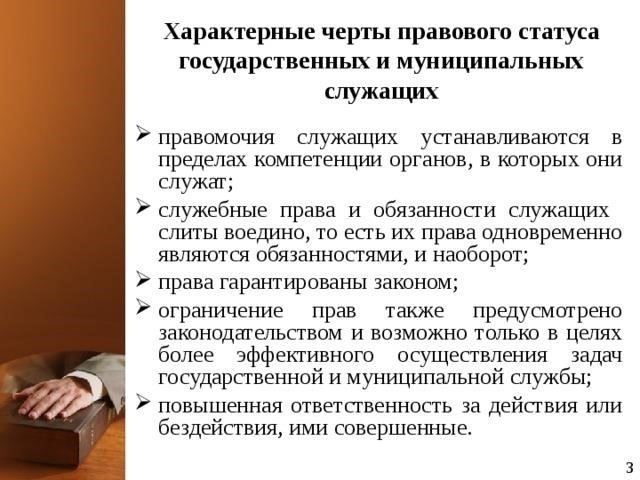

Правовое положение служилых людей в московском обществе определялось специфическим набором обязанностей и прав, закрепленных обычными и кодифицированными нормами. В этом контексте те, кто принадлежал к «служилым» классам, рассматривались как верные подданные, обязанные обеспечивать нужды государства, включая военную службу и административные функции, под непосредственной властью царя и церкви.

В рамках правового поля служилые люди часто классифицировались в зависимости от их функций и подданства государю. Эти люди не считались свободными, но, тем не менее, получали определенные гарантии в обмен на свою службу. Отношения между этими подданными и государством определялись не только их военными или административными обязанностями, но и их приверженностью идеологическим и религиозным рамкам Русской православной церкви, которая имела значительное влияние в правовых вопросах. Влияние патриарха в этом контексте было значительным, поскольку церковь осуществляла как духовный, так и юридический надзор за жизнью служилых людей.

Служилые сословия, называемые в юридическом смысле «служилыми людьми», были обязаны выполнять условия своей службы, будь то военная или другая государственная функция. Эта служба рассматривалась как долг перед государем и нацией. Их правовой статус отражал сочетание подневольного состояния и обязательств перед государством, вписанных в более широкую социально-политическую структуру. Правовой кодекс, особенно после введения «Уложения» 1649 года, устанавливал, что лица, занимающие эти должности, были связаны строгими правилами поведения, обращения и обязательств перед своими господами, как светскими, так и религиозными.

Важно отметить, что служилые люди не были полностью лишены прав, поскольку им предоставлялась определенная защита по закону. Однако эти права часто были вторичны по отношению к их служебным обязанностям и ограничивались их статусом в обществе. Патриарх, как представитель божественной власти, играл роль в утверждении этих правовых отношений, где служение церкви часто переплеталось со служением государству. По сути, правовое положение этих лиц в значительной степени зависело от их преданности царю и церкви, определяя более широкую роль служилых сословий в управлении Москвой.

Возникновение класса «служилых людей»

В Московском государстве, в период формирования четкой социальной иерархии, определенные категории людей были обязаны по закону служить государству и его интересам. Эти люди, известные как «слуги», были связаны правовыми нормами и царскими приказами. Их роль была крайне важна для поддержания внутренней структуры правительства и военной системы.

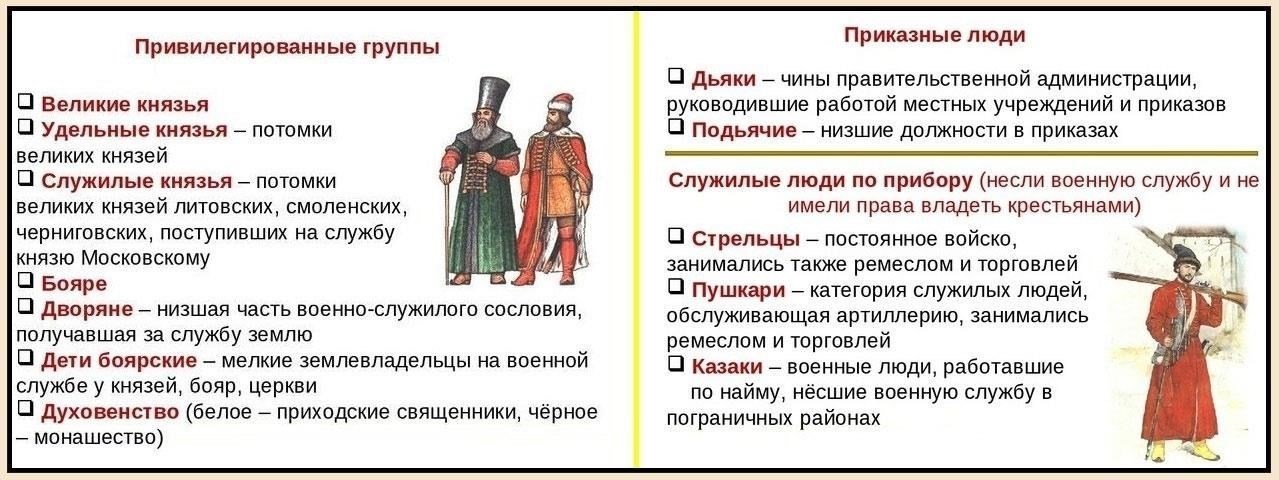

К середине XVI века концепция служения государю укоренилась в российской государственной системе. Люди были разделены на различные сословия, среди которых выделялись военные и гражданские слуги. Служилые люди должны были выполнять различные обязанности, такие как военная служба, административные функции или даже церковные обязанности под надзором патриарха.

В Москве военная служба, особенно среди «стрельцов» и «пушкарей», стала высокоорганизованной. Эти люди, подчиняясь прямым приказам царя, должны были защищать границы и поддерживать внутренний порядок. Они считались жизненно важной частью российского оборонного механизма, и их обязанности были четко прописаны в императорских указах.

Духовенство и церковные служители также были отнесены к категории лиц, несущих определенные обязательства перед государством, причем патриарх имел значительное влияние на церковное сословие. Эти люди были обязаны поддерживать правление царя и содействовать распространению православного учения по всей стране.

Появление этих «слуг» ознаменовало первые шаги в формировании структурированных социальных порядков. Эти обязанности не были факультативными, они были закреплены в юридических правах человека, от которых он не мог уклониться без последствий. Со временем эта система обязанностей усложнилась, и различные виды службы — военная, гражданская и религиозная — стали играть разные роли в государственном аппарате.

К правлению царя Петра I эта система была еще более формализована, создав основу для разделения обязанностей в Российской империи. Люди, входившие в систему «служилых», стали неотъемлемой частью функционирования как военной, так и гражданской структуры, а их услуги считались необходимыми для процветания и обороны страны.

Военная роль слуг: Обязанности и правовые рамки в России XVII века

В России XVII века слуги, особенно из числа военных, играли ключевую роль в защите государства и поддержке царя. Военные обязанности этих людей были обусловлены строгими правовыми обязательствами, которые соответствовали более широкой системе службы, определявшей их статус в российском обществе. Эти люди были обязаны служить короне в различных качествах, включая военную службу, что являлось условием их положения в служилом сословии.

Закон, особенно изложенный в военных указах и царских распоряжениях, предписывал служилым людям нести военную службу в обмен на права на землю и другие привилегии. Этот долг перед государством подкреплялся такими правовыми нормами, как «Уложение», в котором определялись их обязанности по защите нации. Служилые люди считались основой военной структуры России, и их роль была не просто добровольной, а обязательной, связанной с их социальным и правовым статусом.

Статус человека в служилом сословии определялся службой царю, особенно в военное время. Воинские обязанности были не только требованием закона, но и моральным долгом перед российским государством. Невыполнение воинских обязанностей рассматривалось как нарушение долга перед царем и могло привести к потере привилегий и судебным наказаниям.

Военная роль служилых людей часто включала в себя не только непосредственные боевые обязанности, но и административные и материально-технические задачи, необходимые для содержания армии. От них также ожидали защиты интересов государства как в мирное, так и в военное время. В этом смысле воинская обязанность была связана с более широкой социальной структурой и защитой русской нации в той же мере, в какой она отражала место в сословной системе.

Военная служба также была связана с церковной структурой российского общества. Православная церковь играла важную роль в легитимации обязанностей служилых людей. Их служба царю часто оформлялась как божественный долг, подчеркивая их моральные и религиозные обязательства перед государством и своим народом.

Правовая база, регулирующая деятельность служилых людей, была четко прописана, но их права и обязанности часто зависели от выполнения ими своих военных обязательств. Законы, которыми они руководствовались, подчеркивали их роль как подданных царя, обязанных защищать и служить русскому государству. Такая система службы была центральным компонентом управления Россией в этот период, закрепляя взаимосвязь военных и социальных ролей в формировании обороноспособности государства.

Система рангов служилых людей: Классификация и обязанности в Московском государстве

В Московском государстве классификация людей в социальной иерархии в значительной степени зависела от их обязательств и обязанностей, которые они должны были выполнять. Эти люди, которых часто называли «служилыми людьми», имели статус, определяемый их принадлежностью к военной или административной службе. Такие люди были обязаны выполнять приказы царя, патриарха и других представителей государственной власти. В обмен на службу они получали права, однако их правовой статус всегда был подчинен высшим слоям общества.

Система рангов в этой группе прослеживается как в военной, так и в гражданской сферах. Служилые люди были организованы в соответствии с их специфическими функциями и степенью лояльности, которую от них ожидали. Те, кто работал в армии, особенно солдаты, назывались «служилыми людьми» и были связаны законами, установленными прямыми приказами царя. В отличие от них, представители гражданского сектора, такие как дьяки или церковные служители, имели другие чины, но разделяли схожие обязательства перед государством и церковью.

Главной обязанностью этих людей была служба, а их права определялись рангом. Например, в военном деле чины зависели от способности человека выполнять военные обязанности, в том числе участвовать в походах по приказу царя. В гражданской сфере люди должны были выполнять административные обязанности, а церковные чиновники были связаны церковным правом. Эти различия в обязанностях определяли их место в социальной структуре Московского государства: дворяне и духовенство занимали более высокие посты, а простолюдины — более низкие.

В рамках этой системы создание конкретных обязанностей и определение статуса позволяли эффективно управлять ресурсами и людьми. Царь имел право в любой момент призвать человека на службу, и это право подкреплялось правовой системой государства. Эти люди подчинялись царским указам и были обязаны выполнять их по закону, будь то военные походы, церковные обязанности или другие правительственные распоряжения. Их права и обязанности были напрямую связаны с выполнением этих служб.

В более широком контексте российского общества обязанности служилых людей играли центральную роль в поддержании баланса сил и обеспечении стабильности государства. Служилые люди были, по сути, основой административной, военной и церковной систем России, без которых централизованную власть царя было бы трудно поддерживать. Их обязанности перед государством и церковью были крайне важны, и их юридические права были построены таким образом, чтобы обеспечить их приверженность этим обязанностям.

Права и ограничения «слуг Отечества» в военной и гражданской жизни

В контексте российской истории к категории «слуг по отечеству» относились люди, занимавшие военные или гражданские должности в структуре государства, служившие царю. Их права и обязанности были тесно связаны с потребностями монархии, при этом четко разграничивались военные и гражданские обязанности. Ниже приведен подробный анализ их прав, ограничений и обязанностей.

Военная служба: Права и обязанности

В военном деле те, кто принадлежал к сословию «слуг отечества», были обязаны служить в качестве солдат, часто в определенных званиях и ролях. Наиболее распространенной категорией были «пушкари» (артиллеристы) и другие солдаты, служившие в составе царских вооруженных сил. Эти люди подчинялись непосредственно царю и были призваны защищать государство. Их служба была одновременно и обязанностью, и средством получения определенных прав, в частности земельных пожалований, в зависимости от чина и срока службы. Однако служба была не добровольной, а обязательной по царскому указу, и возможность отказаться от нее была ограничена. Во время войны царь мог призвать людей по приказу для участия в военных походах.

Гражданская служба: Права и обязанности

В гражданской жизни «слуги отечества» были обязаны поддерживать управление государством, часто работая на различных государственных должностях. Эти люди также были связаны правовыми ограничениями, их роль определялась в более широких рамках российского законодательства и царских указов. В обмен на свою службу они могли рассчитывать на защиту закона, доступ к привилегиям, например, к земле, и выполнение определенных обязанностей, соответствующих их назначению. Чем выше был ранг, тем более широкими становились права и привилегии. Однако эти люди не могли свободно менять свой статус или род занятий, поскольку были привязаны к своим военным или гражданским обязанностям королевским указом.

В Московском государстве «слуги отечества» рассматривались прежде всего как подданные, обязанные выполнять приказы царя, будь то в военной или гражданской сфере. Их правовой статус определялся сложной сетью царских указов и правовых принципов, призванных поддерживать порядок и стабильность в государстве. Ранг и конкретные обязанности этих людей определялись не только царским указом, но и их социальным положением и конкретными потребностями государства в каждый конкретный момент времени.

Правовые и социальные обязанности слуг: Ответственность и последствия в правовой системе москвичей

Правовая система москвичей устанавливала четкие обязанности служилых людей, определяя их через чины и обязательства. Служилые люди, включая солдат, дьяков и ремесленников, должны были следовать строгим правилам, что налагало на них юридическую и социальную ответственность.

Ответственность служилых людей в московской правовой системе

Служилые люди были ответственны не только перед начальством, но и перед обществом, что отражало их положение в социальной иерархии. Их обязанности распространялись на различные сферы, включая военную службу, государственное управление и соблюдение религиозных обрядов. Например, обязанность военной службы была четко определена в правовых текстах, где солдаты, в том числе и пускари, должны были выполнять свои обязательства перед государством, защищая королевство от внешних угроз. Несоблюдение этого требования могло повлечь за собой правовые последствия, включая штрафы и даже телесные наказания.

Последствия неисполнения обязанностей

Несоблюдение правил, установленных царем или патриархом, могло привести к серьезным последствиям. Они включали в себя судебные иски и наказания, которые часто проводились публично, чтобы служить сдерживающим фактором для других. Обычные формы наказания носили физический характер, например порка или тюремное заключение, а более серьезные проступки могли привести к изгнанию или казни.

- Военная служба: Солдаты были обязаны выполнять приказы и хранить верность государству, иначе им грозили серьезные последствия.

- Религиозные обязанности: Клерки и другие служащие должны были поддерживать церковь и соблюдать религиозные обряды.

- Обязанности на рабочем месте: Ремесленники и рабочие должны были добросовестно выполнять свои задания, и невыполнение этого требования могло привести к штрафу или снятию с должности.

Служащие, такие как служилые люди, также подчинялись закону страны, где их действия рассматривались не только в контексте их службы, но и в том, как они способствовали защите своего отечества. Проступки, связанные с военной службой или гражданскими обязанностями, наказывались в соответствии с их социальным рангом и статусом.