Переход к военному правлению в России в начале XX века стал решающим периодом, ознаменовавшим радикальную трансформацию отношений между государством и его гражданами. Это была не просто смена системы управления, а прямой вызов сложившимся структурам власти, в частности буржуазии. Отмена частной собственности на предприятия и землю, а также национализация ресурсов были частью более широкой кампании по ликвидации класса капиталистов и реструктуризации экономики в соответствии с новыми, централизованными принципами.

В этих условиях правительство предприняло масштабные шаги по укреплению власти, поставив ключевые отрасли и учреждения под прямой контроль государства. Эти действия были продиктованы убеждением, что только с помощью таких радикальных мер правительство сможет укрепить свои позиции и обеспечить выживание нового государства. Централизация власти, однако, привела и к приостановке действия различных гражданских прав, поскольку правовая база была перестроена таким образом, чтобы поддержать центральную роль военных в экономике и политической жизни.

При таком режиме правовая система претерпела ряд изменений, направленных на приведение ее в соответствие с целями нового правительства. Права частных лиц, особенно тех, кто был связан с частной собственностью или бывшим классом буржуазии, были сильно ограничены. Законодательство, касающееся изъятия собственности, перераспределения земли и создания государственных предприятий, заняло центральное место в новой структуре, обозначив полное господство государства в экономических и правовых вопросах.

Усилия по демонтажу старых социальных структур и замене их системами, управляемыми государством, не обошлись без серьезных юридических последствий. Сосредоточившись на ликвидации буржуазной собственности и контроле над промышленными предприятиями, правительство стремилось стереть старые сословные различия, которые определяли российское общество на протяжении веков. Этот сдвиг в управлении и законодательстве коренным образом изменил экономический ландшафт, проложив путь к новому порядку, в котором военная власть играла ключевую роль в формировании будущего российского государства.

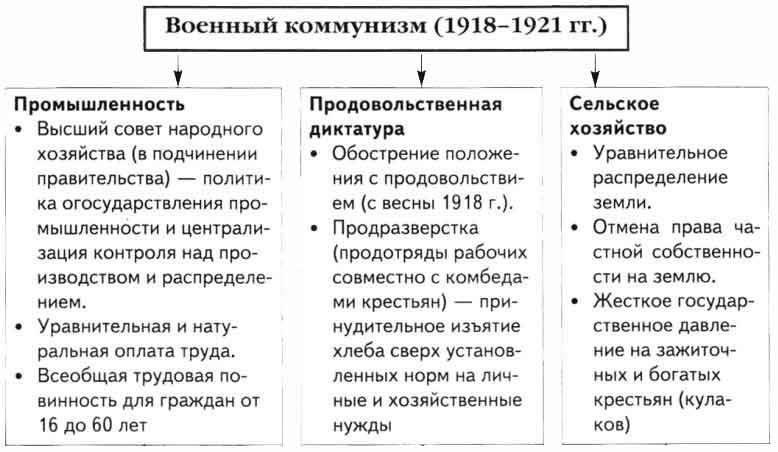

Истоки и контекст военного коммунизма в России

Проведение радикальной социально-экономической политики в ранней советской России было обусловлено необходимостью преодоления экономической и социальной нестабильности, вызванной продолжающимся гражданским конфликтом. Ряд решительных действий большевистского правительства, направленных на укрепление власти, привел к значительной реструктуризации различных отраслей. Эти изменения стали прямым ответом на насущные потребности военной экономики и необходимость создания централизованной и контролируемой государственной системы.

Одним из основных мотивов проведения этой политики была необходимость поддержать вооруженные силы, сражающиеся с контрреволюционерами и иностранными интервентами. В связи с этим правительство перешло к установлению жесткого государственного контроля над ключевыми отраслями промышленности, включая национализацию предприятий. Это позволило государству направить производство на военные нужды, которые в этот период имели первостепенное значение.

Поскольку страна столкнулась с острой нехваткой продовольствия и товаров первой необходимости, правительство ввело систему реквизиции зерна, по сути, изъятия сельскохозяйственной продукции у крестьян, чтобы обеспечить снабжение Красной армии. Эта политика была направлена на полное уничтожение власти класса землевладельцев и буржуазии, чей контроль над ресурсами рассматривался как препятствие для успешного установления новой государственной системы.

Вмешательство государства в производство и распределение распространялось и на рабочую силу. В условиях нехватки рабочей силы правительство перестроило трудовую политику, добившись введения обязательного труда для государства. Это означало явный отход от прежних представлений о правах и свободах трудящихся, которые были существенно ограничены в условиях экономики военного времени.

Кроме того, была резко ограничена роль частной собственности. Правительство подчеркивало необходимость ликвидации капиталистической собственности, устанавливая государственный контроль над всеми крупными предприятиями, землей и природными ресурсами. Права индивидуальных собственников были ущемлены, все ресурсы рассматривались как собственность государства, которая должна была использоваться на благо военных действий и выживания советского государства.

Правовая база, регулирующая эти меры, ставила государство в центр экономической жизни. При большевистской власти правовые структуры были нацелены на искоренение любой формы сопротивления капитализму, что ознаменовало собой критический момент в укреплении советской власти. Государственная власть в правовых вопросах была верховной, особенно в отношении мер военного времени, призванных обеспечить выживание революции.

- Централизация экономического контроля, особенно над ключевыми отраслями промышленности.

- Политика реквизиций, которая создавала значительную нагрузку на крестьянское население.

- Национализация промышленности и отказ от права частной собственности.

- Политика обязательного труда для поддержки государственной военной экономики.

- Правовые механизмы, которые разрушали капиталистические структуры и обеспечивали государственный контроль над ресурсами.

Проведение этой политики не обошлось без значительных социальных и экономических последствий, многие из которых заложили основу для последующего развития советского управления. Эти меры воспринимались как необходимые для обеспечения военной победы и выживания революции, однако они также вызвали длительную напряженность в российском обществе.

Государственный контроль над промышленностью и сельским хозяйством при военном коммунизме

Отмена частной собственности и монополии государства на экономические ресурсы ознаменовали переход к централизованному управлению в революционный период. Российское правительство предприняло решительные шаги по устранению капиталистического влияния, особенно буржуазного класса, в промышленности и сельском хозяйстве. Цель состояла в том, чтобы передать контроль над ключевыми предприятиями и сельскохозяйственными угодьями непосредственно в руки государства, обеспечив соответствие производства потребностям режима, а не требованиям рынка.

При большевистском правительстве процесс национализации усилился. Все крупные промышленные предприятия перешли под управление государства, часто без компенсации бывшим владельцам. Центральное место в этой инициативе занимала ликвидация частных предприятий, при этом бывшие промышленники теряли право контролировать производство и сбыт. Это также распространялось на сельское хозяйство, где усилия по перераспределению земли были направлены на ликвидацию старого класса землевладельцев и перераспределение земли в пользу крестьян. Однако эти усилия были осложнены сопротивлением со стороны зажиточных фермеров, которые рассматривались как угроза новому политическому порядку.

Закрепив промышленность и сельское хозяйство в государственной собственности, правительство стремилось устранить влияние буржуазии, добиваясь того, чтобы все виды экономической деятельности служили интересам новой власти. Установление государственного контроля уменьшало влияние частного сектора, который рассматривался как вызов созданию единой централизованной плановой экономики. В результате вмешательство государства проникло в каждый уголок экономической жизни, затрагивая все сферы деятельности — от фабрик до методов сельскохозяйственного производства.

Однако эта система не была лишена проблем. Государственные предприятия столкнулись с неэффективностью, а принудительная коллективизация сельского хозяйства привела к значительным нарушениям. Права частных лиц, особенно бывших землевладельцев и владельцев фабрик, систематически отменялись, и государство взяло на себя практически полный контроль над производством, распределением и ценообразованием. Во многих случаях стремление к централизованному контролю приводило к тяжелым экономическим последствиям, способствуя нехватке продовольствия и волнениям.

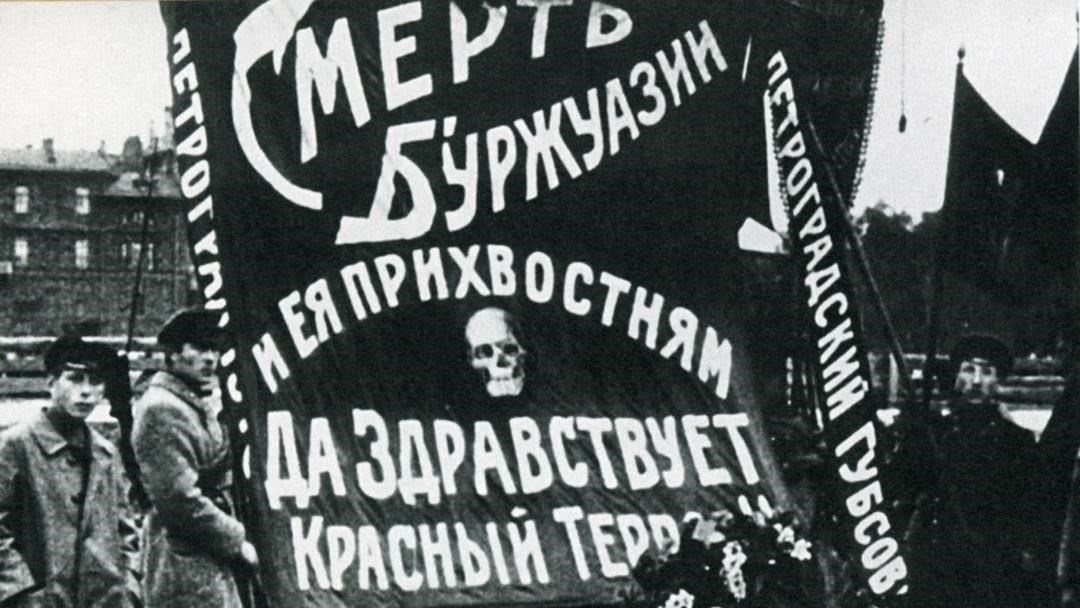

Подавление российской буржуазии как класса

На ранних этапах правления большевиков сформировалась четкая политика, направленная на подавление и последующую ликвидацию буржуазии как класса. Главной задачей было уничтожение капиталистических структур, которые ранее доминировали в российском обществе. Усилия правительства были направлены на национализацию промышленных предприятий, перераспределение богатства и ликвидацию частной собственности на средства производства.

Экспроприация буржуазной собственности

Государство приступило к экспроприации буржуазной собственности, начиная с крупных помещичьих имений и частных предприятий. Это осуществлялось с помощью различных декретов, таких как декрет о земле, который отменял частную собственность на землю и перераспределял ее среди крестьянства. Аналогичным образом частные предприятия переходили в собственность государства с целью поставить их под государственный контроль. Этот процесс ускорился в период военного коммунизма, который привел к централизации производства и распределения в руках государства.

Влияние на права и статус буржуа

При новом правительстве права буржуазии были значительно урезаны. Политическая и экономическая власть класса была подорвана, а многие буржуа столкнулись с юридическим преследованием или вынужденной эмиграцией. Социальная мобильность была ограничена, а некогда могущественный буржуазный класс оказался отстранен от участия в политической жизни. Многие были обвинены в контрреволюционной деятельности, что привело к арестам, судам и казням.

Правительство стремилось маргинализировать буржуазию, чтобы предотвратить возрождение капиталистического влияния. Это считалось необходимым для обеспечения нового социалистического строя и защиты революционных идеалов правительства. Однако такое подавление также привело к спаду в экономике, поскольку национализация промышленности и принудительная коллективизация сельского хозяйства породили неэффективность и недовольство населения.

Роль военного коммунизма в системе снабжения Красной армии

Государство контролировало распределение товаров через централизованные механизмы под руководством правительства, ориентируясь на обеспечение выживания Красной армии. В период военного коммунизма главной задачей правительства было ликвидировать влияние буржуазии на промышленность и экономику, консолидировав все производство и распределение под контролем государства. Централизация экономической деятельности, включая реквизицию продовольствия, сырья и промышленных товаров, была прямым ответом на давление продолжающегося гражданского конфликта.

Права частных предприятий были отменены, и государство взяло под контроль большую часть средств производства. Это имело решающее значение для снабжения Красной армии ресурсами, необходимыми для продолжения операций. Ликвидация капиталистического влияния в этих отраслях способствовала быстрой мобилизации материалов, но в то же время привела к неэффективности и в некоторых случаях к дефициту поставок. Тем не менее, централизация позволила государству отдавать приоритет военным нуждам перед гражданским потреблением, обеспечивая тем самым адекватное снабжение вооруженных сил на критических этапах войны.

Одним из ключевых аспектов военного коммунизма было использование реквизиции, которая позволяла правительству забирать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у крестьянства. Однако эта практика привела к росту недовольства среди сельского населения. Политика, направленная на подавление буржуазии, не получила всеобщего одобрения и привела к напряжению между классами, особенно потому, что потребности армии часто вступали в противоречие с потребностями населения в выживании.

Государство взяло на себя контроль над распределением всех ресурсов, что обеспечило Красной армии приоритетный доступ к товарам, производимым национальной экономикой. Хотя это позволило создать относительно стабильные цепочки поставок для армии, отсутствие рыночной экономики означало, что военной логистической системе не хватало гибкости и оперативности. Ориентация на прямой контроль над ресурсами, без учета экономических стимулов, препятствовала развитию устойчивой системы снабжения в долгосрочной перспективе.

В целом, военный коммунизм создал основу для снабжения Красной армии, но централизованный контроль над производством обошелся в цену эффективности и классового конфликта. Акцент правительства на обеспечении военного успеха через государственный контроль над ресурсами заложил основу для последующих экономических реформ, но также подчеркнул проблемы поддержания функционирующей системы военного снабжения в разоренном войной обществе.

Правовая база, лежащая в основе отмены частной собственности

Законодательные меры, принятые правительством в начале XX века и направленные на отмену частной собственности, были обусловлены стремлением ликвидировать буржуазную систему. Буржуазия рассматривалась как угнетающий класс, чей контроль над собственностью подрывал равенство рабочего класса. В ответ на это государство приняло ряд декретов и законодательных актов, ликвидировавших частные предприятия и передавших контроль над ними правительству.

Декрет о земле, принятый в 1917 году, стал одним из первых юридических шагов на пути к ликвидации частной собственности. Он предоставил землю крестьянам, лишив землевладельцев их прав. Этот шаг сопровождался политикой национализации крупной промышленности и банков, что привело к централизации управления в руках государства. Ликвидация частной собственности считалась необходимой для ослабления буржуазии и предотвращения концентрации богатства в одних руках.

Законодательная база также была направлена на экспроприацию предприятий. Предприятия, ранее принадлежавшие буржуазии, были либо национализированы, либо переданы под контроль государства. Рабочие советы, известные как Советы, часто брали на себя управление этими предприятиями. Это был ключевой аспект государственной политики, направленной на перераспределение богатства и устранение капиталистической эксплуатации, что способствовало продвижению интересов рабочего класса.

В то же время правительство предприняло шаги по формализации юридической структуры прав собственности в рамках новой системы. В 1918 году был принят Кодекс прав трудящегося и эксплуатируемого народа (1918), в котором было дано новое определение права собственности. Этот новый кодекс фактически отменил частную собственность в пользу государственной собственности или коллективного контроля, гарантируя, что средства производства больше не будут находиться в руках буржуазии.

Этими законодательными мерами правительство стремилось не просто перераспределить богатства, а коренным образом изменить характер собственности в российском обществе. Государство стало центральной властью, обладающей широкими полномочиями в отношении всех видов экономической деятельности. Это ознаменовало значительный сдвиг в понимании и регулировании собственности, создав правовую базу, в которой интересы рабочего класса были приоритетнее интересов капиталистического класса.

Вызовы и последствия военного правления: Правовая и социальная перспектива

Установление военного контроля над экономикой в начале XX века привело к значительным изменениям в правовой базе и социальных структурах России. Одной из главных задач было расформирование капиталистических предприятий и ликвидация класса буржуазии, что привело к радикальным изменениям в правах собственности. Были приняты правовые акты, поддерживающие власть государства над частной собственностью, в результате чего бывшие владельцы, в первую очередь представители буржуазии, потеряли контроль над своими предприятиями и землей. Действия правительства ограничили свободу личности, сосредоточившись на перераспределении ресурсов и реструктуризации промышленности в интересах коллективных целей государства.

Юридические последствия были далеко идущими: были приняты законы о национализации предприятий, в результате чего ключевые отрасли промышленности и сельскохозяйственное производство оказались под прямым контролем государства. Эти действия оправдывались как необходимый шаг в консолидации власти, при этом роль государства расширялась и охватывала все аспекты производства, распределения и труда. Ликвидация частных предприятий стала прямым вызовом устоявшимся правовым нормам, так как принцип частной собственности был фактически отменен необходимостью приведения экономической деятельности в соответствие с государственными интересами.

В социальном плане устранение класса буржуазии и навязывание государственной политики привели к массовым лишениям. Многие люди, некогда процветавшие в условиях капиталистической экономики, оказались лишены возможности воспользоваться законными средствами защиты, поскольку государство стремилось подавить любые формы сопротивления. Навязанное военное правление создало атмосферу страха и нестабильности, а правовые системы использовались для подавления оппозиции. Рабочая сила подвергалась жесткому регулированию, права трудящихся часто игнорировались в пользу выполнения государственных производственных квот. Ориентация на централизованный контроль привела к созданию жесткого социального порядка «сверху вниз», который не оставлял места для индивидуальной автономии или правовой защиты.

Изменение правовой и социальной структуры государства в условиях военного господства также имело долгосрочные последствия. Приоритет целей государства над индивидуальными правами и свободами привел к разрушению доверия между правительством и народом. Многие усомнились в легитимности системы, которая ставила во главу угла контроль государства над их личными и экономическими правами. Устойчивое влияние этой системы стало очевидным в последующие годы, когда юридическая власть государства продолжала оказывать глубокое влияние на развитие российского общества.