В годы после 1941 года, по мере усиления Великой Отечественной войны, советское правительство столкнулось с серьезными проблемами, связанными с эскалацией преступной деятельности. Стала очевидной необходимость создания надежной нормативно-правовой системы, регулирующей подобные вопросы. Возникшие в этот период уголовные преступления зачастую были напрямую связаны с условиями военного времени, включая военный шпионаж, саботаж и незаконную торговлю. Власти оперативно адаптировали правовую базу для противодействия этим возникающим угрозам национальной безопасности.

К лету 1942 года советское руководство ввело новые правила, направленные на предотвращение преступлений, угрожающих как военным действиям, так и общественному строю. Карательные меры были жесткими, с упором на сдерживание, и предусматривали суровые наказания для лиц, занимающихся деятельностью, которая считалась вредной для государства. Это было особенно заметно в таких регионах, как Сибирь, где суровые условия создавали уникальные проблемы для правоохранительных органов.

Главным вопросом для политиков было, как найти баланс между необходимостью эффективного регулирования и сохранением общественной морали. Правовые меры реагирования характеризовались изменением уровня государственного вмешательства, когда во имя коллективной обороны усиливался контроль над индивидуальными действиями граждан. Это было необходимо для поддержания боеготовности и общественного порядка в один из самых бурных периодов советской истории.

Правовые механизмы борьбы с правонарушениями в военное время в Советском Союзе

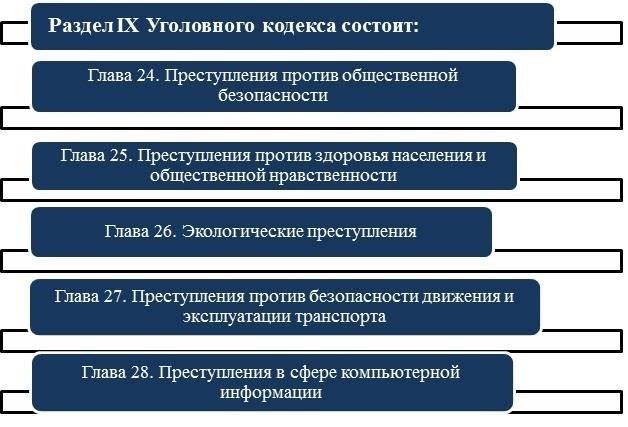

В связи с эскалацией преступной деятельности в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе была создана жесткая система борьбы с правонарушениями военного времени. Основное внимание уделялось защите государственной безопасности и регулированию поведения военнослужащих. В 1941 году советское правительство приняло новые законы, направленные на борьбу с изменой, дезертирством и саботажем, которые рассматривались как прямая угроза выживанию государства. В связи с этим был создан ряд правовых механизмов, обеспечивающих быстрые и решительные действия против тех, кто считался врагом советского государства.

Основные законодательные меры

Принятие в 1941 году «Сталинского уголовного кодекса» и его последующие изменения создали правовую основу для преследования лиц, занимающихся преступной деятельностью, наносящей ущерб военным действиям. Кодекс предусматривал более суровые наказания для лиц, занимавшихся шпионажем, сотрудничеством с врагом и несанкционированными действиями, угрожавшими стабильности страны. Эти меры были направлены на усиление государственного контроля над обществом и предотвращение любых действий, способных дестабилизировать экономику военного времени.

Кроме того, закон подчеркивал необходимость быстрого вынесения приговора. Судебные процессы по делам о преступлениях, совершенных в военное время, часто ускорялись с целью устрашения. Система допускала суровое наказание, вплоть до расстрела, в тех случаях, когда обвиняемые были признаны виновными в предательстве советского дела. Такой правовой подход был крайне важен для поддержания порядка в период национального кризиса.

Роль органов государственной безопасности

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и другие органы государственной безопасности играли ключевую роль в обеспечении соблюдения этих законов. На них возлагались задачи по расследованию дел подозреваемых в предательстве, организации арестов и обеспечению строгого соблюдения воинской дисциплины. Их влияние было особенно сильно на обширных территориях Сибири, где широко распространились проблемы, связанные с дезертирством и саботажем. Эти органы не только осуществляли судопроизводство, но и служили инструментом контроля над общественным мнением и пресечения любого инакомыслия против режима военного времени.

Более того, советское правительство активно занималось регулированием поведения на местном уровне, гарантируя, что даже незначительные проступки будут наказываться по всей строгости закона. Такая система наблюдения и быстрого правосудия была крайне важна для поддержания боеготовности армии и предотвращения любых угроз безопасности государства во время напряженного периода конфликта.

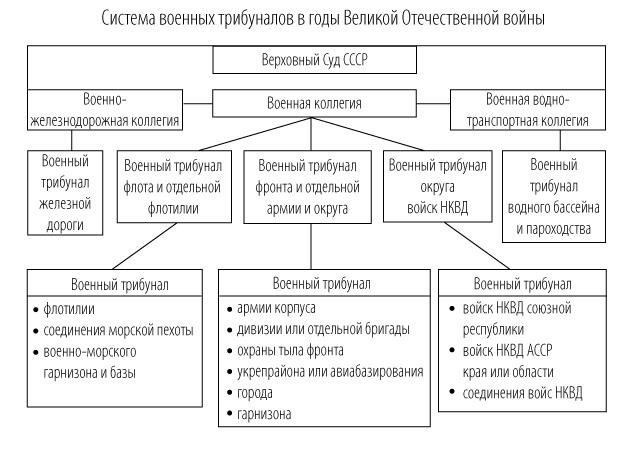

К 1943 году правовая система Советского Союза стала более изощренной, в ней был сделан акцент на быструю мобилизацию и защиту государственных интересов любой ценой. Постоянная потребность в военных кадрах и ресурсах привела к созданию военных трибуналов и специальных судов, способных выносить быстрые решения. Это позволило советскому правительству более эффективно бороться с преступлениями и отклонениями от правил военного времени.

Роль военных трибуналов в обеспечении соблюдения законов военного времени

В 1941 году, в период интенсивного конфликта, военные трибуналы стали основным инструментом для рассмотрения нарушений воинской дисциплины и посягательств на государственную безопасность. Эти трибуналы играли ключевую роль в поддержании порядка среди хаоса продолжающихся боевых действий и были особенно важны на таких территориях, как Сибирь, где уровень беспорядков был выше из-за близости вражеских войск. Их ответственность выходила за рамки простого наказания, они следили за тем, чтобы законы военного времени строго соблюдались, независимо от звания или должности человека.

Основные обязанности военных трибуналов

На протяжении всей Великой Отечественной войны трибуналы были уполномочены рассматривать широкий спектр правонарушений, от дезертирства до шпионажа. Будучи главными органами применения военного законодательства, эти суды имели право выносить быстрые приговоры, которые часто были суровыми, для поддержания дисциплины. Во многих случаях они действовали при поддержке Министерства государственной безопасности (МГБ), обеспечивая рассмотрение деликатных дел в соответствии с национальными приоритетами.

Военные трибуналы были оснащены всем необходимым для рассмотрения сложных дел, касающихся высокопоставленных военных и граждан, обвиненных в сотрудничестве с вражескими силами. Эти суды также рассматривали дела о саботаже, краже военных припасов и нелояльности. Трибуналы должны были следить за тем, чтобы виновные в подобных деяниях понесли соответствующие последствия для сохранения морального духа и стабильности нации. В этот период правовая база государства в значительной степени определялась необходимостью поддерживать военный аппарат и защищать свои стратегические интересы.

Юрисдикция и процессы

Трибуналы имели упорядоченный процесс, который позволял быстро проводить слушания и принимать решения. Приоритет отдавался преступлениям, которые ставили под угрозу военных или мешали военным действиям. Уровень требуемых доказательств часто корректировался с учетом срочности условий военного времени. В случаях шпионажа или саботажа приговор мог быть вынесен немедленно, без возможности обжалования.

К 1943 году, по мере усиления конфликта, роль военных трибуналов расширилась, охватив еще более широкий круг правонарушений. Эти трибуналы сыграли решающую роль в обеспечении неуклонного соблюдения правил военного времени, независимо от места расположения, от фронтов до регионов Сибири. Таким образом, военные суды играли неотъемлемую роль в обеспечении стабильности государства и успешности военных операций.

Антикриминальное законодательство в условиях тотальной войны

В 1941 году, по мере усиления Великой Отечественной войны, советские власти ввели жесткий правовой режим для противодействия растущим внутренним угрозам национальной безопасности. Этот период ознаменовался изменением подхода к защите государства и борьбе с бытовой преступностью. Эскалация военных действий потребовала срочного пересмотра существующих правовых норм, поскольку государство стремилось контролировать ситуацию внутри страны, одновременно управляя военными действиями на нескольких фронтах.

Усиление мер государственной безопасности

Уровень общественной безопасности был напрямую связан со стабильностью государственного аппарата. Поскольку Советский Союз столкнулся с серьезными проблемами в военном и экономическом секторах, необходимость сохранения жизненно важных ресурсов, промышленного потенциала и национальной безопасности приобрела первостепенное значение. В связи с этим советское законодательство расширялось, чтобы бороться с новыми видами преступного поведения, особенно с теми, которые подрывали военные действия. В частности, ужесточались наказания за саботаж, кражу военного оборудования и сотрудничество с врагом. К 1942 году система правовых мер военного времени была консолидирована и содержала четкие директивы по военным и гражданским преступлениям.

Регулирование деятельности в военное время

Были введены специальные положения, регулирующие поведение на оккупированных территориях, особенно в Сибири, где такие вопросы, как эксплуатация ресурсов и деятельность черного рынка, приобрели массовый характер. Военные трибуналы были наделены полномочиями оперативно рассматривать дела, а правительство установило строгий контроль над передвижением гражданского населения. Усилилось участие сил государственной безопасности в охране порядка, что гарантировало, что даже незначительные нарушения могут повлечь за собой суровое наказание, особенно в районах, имеющих решающее значение для военных действий.

Уровень координации между военными властями, полицией и гражданской администрацией обеспечивал синхронизацию усилий по борьбе с преступностью с более масштабными целями войны. В 1943 году были приняты новые законы, ограничивающие несанкционированную связь с вражескими силами и пресекающие шпионаж. Это изменение в законодательстве стало ключевым инструментом в борьбе со шпионажем, поскольку государство стремилось не допустить утечки военных секретов.

К концу войны в 1945 году роль вооруженных сил и органов государственной безопасности в поддержании внутреннего правопорядка стала краеугольным камнем советского управления, особенно в условиях тотальной войны. Политика, выработанная в этот период, будет определять подход страны к обеспечению правопорядка и национальной безопасности еще долгое время после окончания конфликта.

Сотрудничество военных и гражданских лиц в борьбе с черным рынком

В 1942 году советское правительство приняло жесткие меры по борьбе с растущей проблемой черного рынка в Сибири и других регионах во время Великой Отечественной войны. Взаимодействие военного и гражданского секторов стало решающим для стабилизации экономики и обеспечения эффективного регулирования дефицитных ресурсов. Необходимость пресечения незаконной торговли стала актуальной, особенно в условиях дефицита военного времени и нарушения цепочек поставок.

Одним из основополагающих аспектов такого сотрудничества стало создание специализированных подразделений, объединяющих военнослужащих и гражданских инспекторов. В задачи этих подразделений входил мониторинг рынков, транспортных узлов и ключевых промышленных центров, чтобы исключить утечку товаров в нелегальные каналы. Гражданские лица, часто выступавшие в роли информаторов или местных правоохранителей, тесно сотрудничали с военными, выявляя и сообщая о деятельности на черном рынке.

На протяжении всего периода конфликта нормативно-правовые механизмы постоянно обновлялись. Так, в 1943 году в ряде указов были ужесточены наказания для лиц, уличенных в незаконной торговле, а также определены четкие оперативные протоколы для военно-гражданских подразделений. Такой подход не только способствовал более организованному наблюдению, но и гарантировал, что те, кто участвует в борьбе с черным рынком, имеют законные полномочия для решительных действий.

Основной проблемой, с которой столкнулись как военные, так и гражданские оперативники, был огромный масштаб нелегальной деятельности, особенно в регионах, удаленных от центрального командования. К 1944 году усилия по снижению активности черного рынка достигли критического уровня, и власти сосредоточились на густонаселенных районах, где дефицит военного времени подпитывал торговлю такими товарами, как продовольствие, топливо и одежда. Объединение сетей военной разведки с гражданскими информаторами позволило получить более полное представление о маршрутах незаконной торговли и ее участниках.

Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны некоторых местных сообществ, возросшая заметность усилий правоохранительных органов, а также четкие каналы связи между военными и гражданскими лицами привели к более тесному сотрудничеству и более успешному пресечению операций на черном рынке. Сотрудничество советских военных с местным гражданским населением оказалось крайне важным для регулирования экономики в военное время и поддержания доверия населения к способности правительства контролировать важнейшие ресурсы.

Государственные институты, ответственные за расследование военных преступлений

В 1943 году в Советском Союзе были созданы государственные учреждения для расследования преступлений, совершенных во время Великой Отечественной войны. В задачи этих органов входило расследование военных злодеяний, выявление виновных и привлечение их к ответственности. Среди основных учреждений были Министерство государственной безопасности (МГБ), военные трибуналы и специальные государственные комиссии по оценке ущерба, причиненного вражескими войсками. Их основной обязанностью было рассмотрение дел, связанных с неправомерными действиями военных, включая нарушения международных военных норм.

Министерство государственной безопасности (МГБ)

МГБ играло ключевую роль в расследовании преступлений военного времени, особенно совершенных вражескими силами на оккупированных территориях, включая Сибирь. В координации с другими ветвями власти оно контролировало расследования нарушений, обеспечивая привлечение виновных к ответственности в соответствии с военными правилами. МГБ также занималось сбором разведывательной информации и предоставлением доказательств, необходимых для судебного разбирательства в отношении коллаборационистов и военных преступников.

Военные трибуналы и специальные комиссии

Для рассмотрения серьезных правонарушений, включая сотрудничество с вражескими силами, саботаж и другие нарушения военного времени, были созданы специальные военные трибуналы. Эти трибуналы имели право судить как солдат, так и гражданских лиц, уделяя особое внимание поддержанию дисциплины в вооруженных силах. В то же время для расследования и документирования масштабов преступлений, совершенных державами оси, были созданы специальные государственные комиссии, которые уделяли особое внимание защите гражданского населения и восстановлению правового порядка на территориях, освобожденных от оккупации.

Правовые последствия для коллаборационистов и предателей во время войны

Наказание предателей и коллаборационистов в период Великой Отечественной войны опиралось на четкую нормативно-правовую базу. К тем, кто переходил на сторону врага или действовал против интересов государства, советское законодательство применяло суровые меры. Действия таких лиц рассматривались как серьезная угроза национальной безопасности и пресекались военными трибуналами и различными правовыми институтами.

Основные правовые принципы

- Сотрудничество с вражескими силами считалось государственной изменой и влекло за собой суровое наказание, включая расстрел или длительное тюремное заключение.

- Любая форма поддержки нацистских оккупантов, включая информирование их о военной стратегии или помощь в депортации гражданского населения, каралась смертью или принудительными работами.

- В 1941-1945 годах для рассмотрения дел о государственной измене были созданы военные суды, которые проводили быстрые судебные процессы и выносили суровые приговоры.

Механизмы принуждения

- Военным, в том числе в сибирских регионах, было поручено расследовать и преследовать подозреваемых в коллаборационизме.

- Министерство государственной безопасности СССР (НКГБ) играло ключевую роль в выявлении и аресте предателей, поскольку оно отслеживало как внешние, так и внутренние угрозы для страны.

- Примечательно, что в 1943 году активизировались кампании по борьбе с коллаборационизмом, в ходе которых тысячи людей были преданы суду и осуждены за помощь врагу.

Сотрудничество с захватчиками подрывало саму основу советских усилий в Великой Отечественной войне. Поэтому государство применяло суровые карательные меры, чтобы обеспечить лояльность своих граждан и безопасность Родины. Такие меры были частью более широкой правовой системы, направленной на поддержание порядка и пресечение подрывной деятельности против военных действий.

Послевоенные правовые реформы и наследие уголовного законодательства Второй мировой войны

После окончания конфликта в 1945 году переход от политики военного времени к нормам мирного времени привел к нескольким значительным реформам в судебной сфере и сфере безопасности. Сразу после окончания войны произошла эволюция законов, направленных на борьбу с преступлениями, совершенными во время войны, что определило будущий ландшафт уголовного правосудия.

Переход от военной к гражданской юстиции

После окончания глобального конфликта Советский Союз, в частности, сосредоточился на адаптации существующего военного законодательства в рамки для борьбы с правонарушениями мирного времени. По мере того как период военного правления затихал, вопросы, касающиеся военных трибуналов, наказания за коллаборационизм и злодеяния военного времени, становились центральными в законодательном процессе.

- Создание трибуналов для военных преступников продолжалось на протяжении конца 1940-х годов, особое внимание уделялось тем, кто был причастен к зверствам, совершенным в оккупированных регионах, в том числе в Сибири.

- Законодательные меры были направлены на регулирование преступлений против государства, особенно тех, которые касались национальной безопасности, что привело к ужесточению контроля над государственной деятельностью и усилению наблюдения со стороны Министерства государственной безопасности.

Влияние на законодательство о безопасности и военное законодательство

Упор на охрану границ государства и предотвращение будущих угроз привел к тому, что регуляторная деятельность стала более централизованной и жесткой. Роль государства в надзоре за преступлениями против своей структуры становилась все более заметной, а вопросы шпионажа, саботажа и внутреннего диссидентства решались жестко.

- Расширение законов о государственной безопасности значительно ужесточило наказания за шпионаж и сотрудничество с вражескими силами во время войны.

- В Сибири продолжала расширяться система трудовых лагерей, в которых все большее внимание уделялось тем, кто считался угрозой стабильности страны в постконфликтный период.

К началу 1950-х годов многие правовые структуры военного времени укоренились в правовых системах, что обеспечило их дальнейшее влияние на то, как Советский Союз, а затем и Россия, решали вопросы национальной безопасности и преступности. Послевоенные нормативные акты были направлены на устранение последствий жестокостей конфликта, но в то же время они проложили путь к созданию более авторитарной системы управления.