Трансформация государственного управления и правовой практики в СССР в 1941-1945 годах отражает смену приоритетов в условиях экстремального давления военного конфликта. В этот период произошла реорганизация административных структур, и основное внимание было уделено централизации управления для обеспечения как военных действий, так и внутренней стабильности. Существующие правовые нормы были адаптированы для удовлетворения насущных потребностей, включая обеспечение строгой дисциплины как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих.

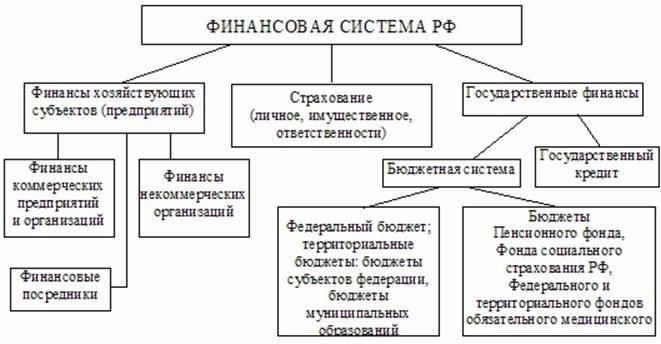

Среди ключевых изменений — быстрое принятие новых указов, которые уполномочивали правительство предпринимать решительные действия, чтобы экономика оставалась ориентированной на производство в военное время. В то же время законодательные органы стали более активно участвовать в непосредственном контроле за экономической и военной деятельностью. Правовая система использовалась для подавления инакомыслия, поддержания морального духа и обеспечения эффективности связанных с войной процессов, таких как призыв в армию и распределение ресурсов.

Изменения также повлекли за собой корректировку уголовного кодекса, поскольку были приняты законы, направленные на предотвращение преступлений, которые считались вредными для военных действий, таких как дезертирство или кража военного имущества. Эти правовые репрессии были частью более широкой стратегии по поддержанию порядка в период беспрецедентной национальной мобилизации. Юридические процедуры адаптировались соответствующим образом, часто в обход стандартных судебных процессов, чтобы упростить управление в военное время.

Военно-правовая система: Структура и изменения в военное время

Во время конфликта структура военной юстиции претерпела значительные изменения, чтобы соответствовать растущим требованиям ведения боевых действий и обеспечения безопасности. Военные трибуналы стали основным институтом для преследования преступлений, начиная от дезертирства и заканчивая шпионажем. Иерархия была упорядочена, чтобы обеспечить быстроту действий и четкие полномочия, часто в обход обычных гражданских процедур.

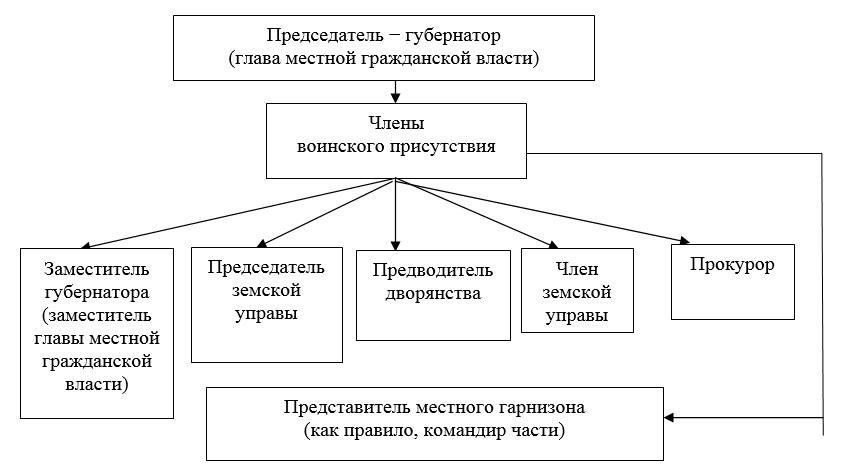

Расширилась юрисдикция Военной коллегии Верховного суда СССР, призванной осуществлять надзор за военно-правовой системой. Она получила более широкие полномочия по рассмотрению уголовных дел в отношении солдат, командиров и военнослужащих, в том числе связанных с проступками в военное время. Роль военных прокуроров становилась все более важной, поскольку они отвечали за быстрое рассмотрение дел и исполнение указов военного времени. Их полномочия были значительно расширены, что зачастую позволяло им принимать меры независимо от гражданского надзора.

Изменения в военной юстиции включали создание специальных подразделений для расследования и преследования преступлений, характерных для военного времени. В их число вошли дела о государственной измене, сотрудничестве с вражескими силами и нарушении воинской дисциплины. Упорядоченный процесс работы военных трибуналов позволял быстро и сурово наказывать виновных в делах, которые считались неотложными с точки зрения национальной безопасности. Эти трибуналы действовали с минимальными процессуальными формальностями и часто выносили решения с ограниченной возможностью обжалования или вообще без нее.

Система военного времени характеризовалась ускоренным темпом принятия правовых решений, поскольку суды ставили во главу угла эффективность и сохранение порядка. На военнослужащих распространялся целый ряд новых правил, ужесточавших наказание за такие проступки, как трусость или отступление без приказа. Закон использовался как инструмент для поддержания контроля как на передовой, так и в тылу, при этом он часто обновлялся в соответствии с меняющимися потребностями конфликта.

Изменения не ограничивались судебным процессом. Для адаптации к условиям тотальной войны был введен ряд военных указов и положений. Особое внимание уделялось дисциплине и лояльности, не терпящим отклонений. Руководство сосредоточилось на укреплении военной власти и обеспечении целостности военной структуры. Командирам была предоставлена большая автономия и повышенная ответственность за соблюдение правовых норм в своих подразделениях, что сделало военную иерархию еще более централизованной.

В целом военно-правовая система в этот период отличалась адаптивностью и нацеленностью на поддержание порядка и дисциплины любой ценой. Правовая база быстро развивалась в соответствии с задачами военного времени, все больше полагаясь на военные трибуналы и централизацию юридической власти в вооруженных силах. Система была разработана таким образом, чтобы быстро реагировать на реалии войны, обеспечивая оперативное отправление правосудия в условиях национального выживания.

Реорганизация гражданского управления в военное время

В ответ на кризис военного времени гражданские административные функции были упорядочены для более централизованного контроля. Эта реорганизация была направлена на усиление координации и минимизацию бюрократической неэффективности. Переход от местного к централизованному управлению обеспечил эффективное распределение важнейших ресурсов и быстрое принятие стратегических решений в разных регионах.

Реорганизация привела к большей концентрации власти в ключевых государственных органах, включая создание новых комитетов и комиссий с широкими надзорными функциями. Эти органы получили полномочия определять приоритеты военного производства, направлять гражданскую рабочую силу и проводить политику, направленную на поддержание порядка в городах и промышленных зонах, где ресурсы были ограничены, а угроза саботажа высока.

Местные структуры управления часто сокращались или заменялись назначенными чиновниками, получавшими прямые приказы от центральных властей. Это позволяло быстрее принимать решения, но одновременно вело к ослаблению местной автономии. Региональным административным органам поручалось выполнять национальные директивы, зачастую не оставляя места для местной адаптации. Эти меры, хотя и были необходимы для обеспечения эффективности в военное время, создавали напряженность, поскольку гражданские нужды иногда отодвигались на второй план в пользу стратегических военных целей.

Создание новых институтов труда военного времени также сыграло ключевую роль в реорганизации управления. Правительство обязало мобилизовать гражданских лиц на промышленные работы или военную службу, часто под строгим надзором. Эти меры координировались трудовыми комиссиями, которые устанавливали квоты и следили за производительностью труда. В районах, находящихся под прямой угрозой, местные системы управления были адаптированы для координации гражданской обороны, которая объединяла гражданские власти с военными командованиями для более эффективного реагирования на стихийные бедствия и обеспечения безопасности.

Реорганизация также потребовала перестройки судебной системы. Для рассмотрения дел о шпионаже, саботаже и других правонарушениях, связанных с национальной безопасностью, были созданы специальные суды военного времени. Эти суды работали по ускоренным процедурам, и их задачей было быстрое вынесение приговоров, зачастую без обычных процессуальных гарантий, предусмотренных законодательством мирного времени.

Влияние конфликта на судебную систему и судебные процедуры

Начало боевых действий существенно изменило работу судебных органов. Суды были перегружены необходимостью рассматривать в приоритетном порядке дела, связанные с национальной безопасностью, саботажем, шпионажем и сотрудничеством с врагом. Резко возросло количество судебных процессов, связанных с политическими преступлениями. Государство предприняло шаги по централизации контроля над судебными учреждениями, высокопоставленные чиновники контролировали ключевые судебные решения, чтобы обеспечить их соответствие национальным интересам.

Изменения в судебной практике

Поскольку рабочая сила и ресурсы были направлены на фронт, местные суды столкнулись с нехваткой персонала, что вынудило многие из них работать в сокращенном составе. Судебные органы в значительной степени полагались на военные трибуналы для ускоренного рассмотрения дел, связанных с преступлениями против военных действий. Эти трибуналы имели право выносить суровые приговоры, вплоть до расстрела, за действия, которые считались вредными для национального дела. Приоритет обычных гражданских дел был снижен, а уголовное правосудие стало более карательным, с акцентом на быстрые судебные процессы и суровые приговоры.

Влияние на юридические процедуры

Юридические процедуры были рационализированы, широко использовались упрощенные судебные решения и ускоренные слушания. Формальности обычных судебных процессов часто обходились стороной в пользу быстрых решений. В некоторых случаях обвиняемым отказывали в праве на юридическую защиту, а судебные процессы проходили без присутствия независимых адвокатов. Эффективность судебного процесса, хотя и имела важное значение для поддержания порядка, привела к значительному снижению справедливости и прозрачности во многих случаях.

Правовое регулирование мобилизации рабочей силы и распределения ресурсов

Мобилизация рабочей силы и распределение ресурсов имели решающее значение для поддержания экономики и военных усилий. Специальные директивы и указы регулировали распределение рабочей силы, уделяя особое внимание жизненно важным отраслям и военному производству. Эти меры обеспечивали поддержание эффективности работы ключевых отраслей промышленности, несмотря на значительную нехватку рабочей силы.

- Указ от 1941 года требовал немедленного призыва всех трудоспособных мужчин и женщин в важнейшие отрасли промышленности, особенно в те, что связаны с производством оружия, добычей полезных ископаемых и транспортом.

- Предприятиям предписывалось переориентировать свои производственные линии на военные нужды, а за невыполнение правительственных приказов предусматривались строгие наказания.

- Местные чиновники отвечали за распределение работников по отраслям, часто под принуждением перемещая людей из сельского хозяйства на промышленные объекты.

- Мобилизация рабочей силы обеспечивалась законодательными положениями, которые позволяли властям изымать работников из менее важных секторов, фактически останавливая гражданское производство в некоторых районах.

Распределение ресурсов происходило по аналогичной схеме: сырье и товары направлялись на военные нужды, а гражданское потребление строго нормировалось.

- Административные органы контролировали распределение основных материалов, таких как топливо, металлы и продовольствие, отдавая приоритет военному производству и обороне.

- Руководители промышленных предприятий несли ответственность за эффективное использование материалов, а для оценки объемов производства и предотвращения перераспределения средств на несущественные нужды устанавливались квоты.

- За нецелевое использование или нерациональное использование были предусмотрены суровые наказания, включая тюремное заключение или принудительный труд, что обеспечивало соблюдение директив.

Сочетание этих правовых норм способствовало скоординированному подходу к мобилизации людских и материальных ресурсов, которые были необходимы для поддержания линии фронта и сохранения важнейших объектов инфраструктуры. Эти меры, хотя и жесткие, были необходимы для того, чтобы поставить военные нужды выше гражданских интересов и обеспечить выживание страны.

Репрессии и правовой контроль: Роль НКВД во время войны

НКВД осуществлял строгий надзор как за гражданским населением, так и за военнослужащими, чтобы подавить любое инакомыслие и предотвратить предполагаемые угрозы национальной безопасности. Их деятельность играла центральную роль в контроле над моральным состоянием населения и устранении потенциального внутреннего сопротивления.

Внутренняя безопасность и массовые аресты

В критические периоды конфликтов НКВД проводил масштабные чистки, направленные против лиц, подозреваемых в нелояльности, включая этнические меньшинства, интеллигенцию и офицеров. В ведении ведомства находились следственные изоляторы, где подозреваемые в предательстве подвергались допросам, многим из них грозил расстрел или принудительные работы. Количество арестов увеличивалось по мере приближения фронта к столице, НКВД стремился нейтрализовать любую форму предполагаемого саботажа.

Использование принудительных работ и штрафных батальонов

Лица, считавшиеся врагами государства, часто приговаривались к принудительным работам или отправлялись в штрафные батальоны. Эти подразделения направлялись на самые опасные задания, и их выживаемость была крайне низкой. Роль НКВД в этой системе была критически важной, поскольку он обеспечивал, чтобы те, кого считали нелояльными или не заслуживающими доверия, были либо удалены, либо использовались для рискованных и расходных операций.

Помимо прямых репрессий, НКВД координировал обширную разведывательную деятельность по искоренению шпионажа и саботажа. Они вели наблюдение за подозрительными лицами и группами, а также контролировали поток информации для поддержания национальной стабильности. Их влияние распространялось как на военную, так и на гражданскую сферу, что позволяло им проводить в жизнь политику правительства с помощью страха и слежки.

Послевоенные правовые реформы и их наследие в советском праве

Правовые преобразования, последовавшие за конфликтом, привели к значительным изменениям в системе управления. Основной упор был сделан на упорядочивание административной практики, укрепление центрального контроля и реструктуризацию судебной системы. Централизованная власть стала более выраженной, особенно в регулировании экономических и социальных вопросов, а также в обеспечении идеологического соответствия в рамках правовой структуры.

Укрепление централизованной власти

После завершения конфликта одной из основных реформ стала дальнейшая централизация административной власти. Государственный аппарат был реорганизован таким образом, чтобы свести к минимуму автономию регионов, обеспечив принятие решений, особенно связанных с индустриализацией и экономическим планированием, из единого центра. Это позволило более скоординировать усилия по восстановлению и регулированию послевоенной экономики, но в то же время распространило централизованное управление на все сферы общественной жизни.

Реорганизация судебной системы

Судебный аппарат подвергся значительной реструктуризации. Были приняты новые указы и поправки, усиливающие контроль политического руководства над судебными институтами. Состав судов был изменен, при этом политические соображения все чаще превалировали над юридическими знаниями при выборе судей. Правовая система стала играть более важную роль в поддержании государственного контроля, делая упор на быстрое решение политически значимых дел. От судей часто требовалось уравновешивать юридическую аргументацию с приверженностью партийной идеологии.

Кроме того, были ограничены некоторые гражданские свободы и права, особенно те, которые могли поставить под сомнение монополию государства на управление. Политические репрессии, особенно с использованием судебных средств, были широко распространены, благодаря чему правовая база скорее укрепляла политический порядок, чем ограничивала его.

Наследие послевоенных правовых реформ

Последовавшие за конфликтом правовые реформы наложили долгосрочный отпечаток на судебную инфраструктуру страны. Концентрация власти в руках политической элиты стала определяющей характеристикой. Суды позиционировались как инструменты укрепления государственной идеологии, часто в ущерб индивидуальным свободам. Постконфликтная реорганизация не только изменила подход к управлению страной, но и привела к тому, что правовая система стала в первую очередь продолжением политической власти, способствуя укреплению непоколебимого режима.

Перестройка судебной системы послужила моделью для будущей юридической практики в последующие десятилетия и на долгие годы повлияла на правовые подходы к инакомыслию и управлению. Послевоенный период стал решающим моментом в эволюции правовой системы, когда интересы политического руководства возобладали над независимостью судебной власти, что определило правовые традиции страны на многие поколения.