Карточная система, введенная как часть мер военного времени, была направлена на контроль за распределением продовольствия и борьбу с дефицитом, возникшим в результате нарушения нормального производства. Центральное место в этой системе заняли продовольственные талоны и нормирование, поскольку они напрямую влияли на доступ населения к основным продуктам питания. Отмена рыночного обмена и конфискация частных активов стали ключевыми компонентами этого перехода, вынудив людей полагаться на ресурсы, контролируемые государством.

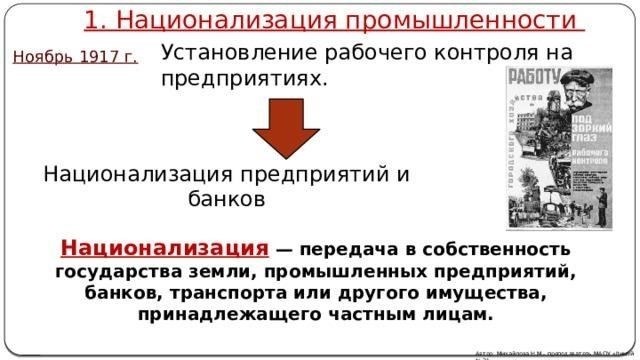

Вскоре последовала массовая национализация промышленности и сельского хозяйства, в результате которой почти вся экономическая деятельность оказалась под централизованным контролем государства. Эта политика была направлена на то, чтобы направить производство страны на военные нужды и сохранение государства. В результате рабочие и крестьяне были вынуждены перейти на коллективистскую систему, где они больше не могли получать вознаграждение за свой труд в виде личной прибыли, а только в виде контролируемых государством пайков.

На протяжении всех этих лет страна испытывала острую нехватку продовольствия, что привело к жестокому голоду во многих регионах. Зависимость от государственных продовольственных систем в сочетании с экономической неэффективностью привели к тому, что населению было трудно выжить без официальной поддержки. Несмотря на попытки государства оказать помощь, население часто оказывалось не в состоянии получить достаточное для выживания количество продовольствия, что делало многих уязвимыми перед голодом и беспорядками.

По сути, экономические меры военного времени представляли собой радикальный отход от дореволюционной капиталистической практики. Решение правительства управлять всеми аспектами экономики, от производства до распределения, создало систему, в которой индивидуальное богатство и права были сильно ограничены. Эти шаги были направлены не только на выживание в военное время, но и на перестройку общества по новым, радикальным принципам.

Система нормирования и право на хлеб и соль в Советской России

Система нормирования в период гражданского конфликта в начале XX века в регионе была введена как прямой ответ на острую нехватку продовольствия и товаров первой необходимости. Право на получение хлеба, символа пропитания и средств к существованию, было ограничено нормированным количеством. Это отражало трансформацию промышленного и сельскохозяйственного секторов под давлением войны, что привело к созданию централизованной системы распределения.

Рационирование и карточная система

Внедрение системы продовольственного нормирования, в частности с использованием «карточной системы», было направлено на контроль распределения жизненно важных ресурсов. Граждане могли получить основные товары, такие как хлеб, соль и другие продукты питания, только по официальным продовольственным карточкам. Эта система стала неотъемлемой частью выживания, поскольку промышленность, и без того разрушенная продолжающимися конфликтами, пыталась удовлетворить основные потребности населения. Процесс получения пайков был напрямую связан с родом деятельности человека, причем приоритет отдавался работникам отраслей, связанных с войной.

Введение системы нормирования в городах и сельской местности уменьшило масштабы голода, но в то же время привело к глубокому расколу. Те, у кого не было соответствующих документов или доступа к продовольственным карточкам, оказались во власти черных рынков или, что еще хуже, крайних лишений. Процесс, управляемый государством, привел к ликвидации многих частных торговых путей и формализации производства продовольствия таким образом, чтобы обеспечить каждому рабочему и солдату доступ к необходимым ресурсам даже во время голода.

Экономический контроль и право на хлеб

Принцип «хлеба и соли», давно ставший культурным символом, в этот период был переосмыслен. Это понятие больше не было связано с традициями гостеприимства, а стало вопросом государственных привилегий. Доступ к еде стал вопросом экономического долга, где право на хлеб гарантировалось выполнением трудовых обязательств, особенно в отраслях, имеющих решающее значение для военных действий. Этот сдвиг также ознаменовал ликвидацию частного сельского хозяйства в пользу коллективного государственного производства, направленного на централизацию продовольственных ресурсов для военных и гражданских целей.

Хотя нормирование было призвано обеспечить равный доступ, его последствия оказались далеко идущими. Система привела к значительному снижению качества и количества продовольствия, а также к повсеместной бедности. Политика, проводимая в эту эпоху, напрямую повлияла на производство потребительских товаров, а приоритеты промышленного производства сместились в сторону военных нужд. Эта реорганизация экономики оказала долгосрочное влияние на рабочую силу и заложила основу для трансформации экономической структуры страны в последующие десятилетия.

Принудительное упразднение частных банков и конфискация вкладов

В 1918 году государство издало декрет об упразднении всех частных банков в стране, национализировав их в попытке укрепить финансовый контроль. Эта политика была направлена на ликвидацию капиталистических структур и обеспечение направления финансовых ресурсов на нужды революции. Этот шаг также включал конфискацию частных вкладов в банках, что рассматривалось как необходимый шаг для подавления контрреволюционной деятельности и перенаправления ресурсов в пользу государства.

В соответствии с этой системой частные лица и предприятия больше не могли получить доступ к своим сбережениям или капиталу без разрешения государства. У тех, кто хранил богатство в частных учреждениях, вклады могли быть конфискованы, что способствовало финансовой централизации государства. Правительство оправдывало эти меры как часть более масштабной задачи по обеспечению успеха социалистического эксперимента, перенаправлению всей экономической деятельности на производство и распределение товаров, необходимых для выживания новой системы.

Конфискация не ограничивалась только деньгами; она распространялась на золото, драгоценности и другие формы частного богатства. Это ознаменовало значительный сдвиг в структуре экономики, переход от рыночных принципов к централизованному контролю. Правительство стремилось заменить старую банковскую систему новыми учреждениями, которые бы обслуживали нужды государства, такими как Государственный банк и Народный промышленный банк. Этим учреждениям было поручено управлять финансами государственных предприятий и распределять ресурсы в соответствии с государственными приоритетами.

Последствия этих мер были очень серьезными. Крах частных банковских систем привел к широкомасштабной финансовой нестабильности. Многие люди, которые раньше полагались на свои сбережения для поддержания бизнеса или средств к существованию, оказались без средств к существованию. Переход к государственной экономике, хотя и был направлен на обеспечение выживания революции, привел к значительным трудностям для населения и способствовал падению доверия к финансовой системе.

Эти меры, хотя и были крайними, рассматривались правительством как необходимая реакция для обеспечения выживания нового государства и его перехода к плановой экономике. Ликвидация частной банковской системы стала одним из ключевых шагов в радикальном преобразовании экономического ландшафта страны в первые годы большевистского правления.

Национализация промышленности: Формирование советской экономики в условиях военного коммунизма

Национализация промышленности была краеугольным камнем экономических преобразований в период военного коммунизма. Эта политика была направлена на централизацию контроля над всеми основными отраслями, обеспечивая соответствие производства государственным целям и военным потребностям. Все частные предприятия, включая заводы, шахты и транспортные системы, были переданы в руки государства. Правительство стремилось устранить влияние частного капитала в пользу системы, полностью контролируемой рабочими и крестьянскими комитетами, но на практике это была в основном авторитарная система, управляемая государственными чиновниками.

Ключевые особенности национализации

- Процесс национализации начался в 1918 году с экспроприации крупных промышленных предприятий и последующего создания государственных органов, контролирующих производство.

- Приоритеты производства были смещены в сторону удовлетворения потребностей армии, ресурсы направлялись в первую очередь в отрасли, связанные с войной.

- Отмена частной собственности в промышленности распространилась и на распределение продовольствия, а также других товаров первой необходимости.

- Вмешательство государства привело к формированию жесткой централизованной системы управления, что привело к бюрократической неэффективности и отсутствию инноваций.

Влияние на экономику

- Несмотря на первоначальные обещания централизованной экономики, которая могла бы гарантировать справедливое распределение ресурсов, реальность оказалась не столь благоприятной. Промышленное производство резко сократилось, поскольку отсутствие рыночных стимулов препятствовало росту производительности.

- Конфискация продовольствия и товаров в городах привела к всеобщему недовольству. Люди были вынуждены полагаться на выдаваемые правительством продовольственные карточки на основные продукты питания, такие как хлеб и соль.

- Многие рабочие сталкивались с эксплуатацией на государственных предприятиях, поскольку правительство использовало принудительный труд для поддержания уровня производства.

- Жесткая система также не позволяла гибко реагировать на экономические изменения. Решения правительства принимались при незначительном участии местных рабочих или руководителей предприятий.

Переход к полной национализации в условиях военного коммунизма представляет собой поворотный момент в развитии советской экономической практики. Несмотря на усилия государства по централизации управления, отсутствие опыта в управлении крупными отраслями и постоянное давление военных конфликтов приводили к тому, что экономика часто не могла удовлетворить потребности как населения, так и государственного аппарата.

Превращение государства в коммуну: роль централизации

Централизация власти в период военной политики ознаменовала кардинальные изменения в структуре управления: государство все больше укрепляло контроль над всеми аспектами экономической и социальной жизни. Это проявилось в насильственной реквизиции частной собственности, когда частная собственность была резко ограничена, а государство взяло в свои руки практически все отрасли и ресурсы. Отказ от рыночных механизмов и установление централизованного контроля над производственными системами были жизненно важны для управления военными действиями и преодоления экономического кризиса.

Переход к государственному управлению производством

Впервые в истории страны была введена высокоцентрализованная система производства, при которой местные учреждения полностью подчинялись центральным органам. Ключевым механизмом преобразований стала конфискация частных активов и национализация промышленности. Центральные власти взяли на себя прямой контроль над экономикой, диктуя, что, где и как производить. Это резко отличалось от дореволюционных систем, в которых частные лица играли значительную роль в управлении производством.

Политические и социальные последствия

Переход к коммуноподобному государству предполагал не только централизацию производства, но и концентрацию власти в руках нескольких ключевых фигур в правительстве. Военная политика сыграла решающую роль в укреплении этой централизации, а политические решения были напрямую связаны с текущим конфликтом. Ликвидация любой оппозиции, как политической, так и экономической, стала неотъемлемой частью сохранения контроля. Резкое сокращение частного вклада в экономику привело к росту зависимости от решений государства, что еще больше укрепило его власть.

Последствия этой трансформации были далеко идущими. Концентрация власти привела к массовым принудительным реквизициям из сельской местности, что еще больше усугубило голод и социальные волнения. Полная ликвидация частной собственности привела к существенному разрыву отношений между государством и его гражданами, что привело к коллапсу в производстве товаров и услуг. Этот процесс централизации, хотя и был эффективен в краткосрочной перспективе для мобилизации на войну, в долгосрочной перспективе нанес серьезный ущерб экономике.

Особенности карточной системы в советский период: Как распределялись продукты и товары

Введение карточной системы в 1910-х годах ознаменовало значительные изменения в распределении продовольствия и товаров первой необходимости на территории России. Эта система была призвана регулировать доступ к ресурсам и обеспечивать их справедливое распределение, особенно в периоды политических и социальных волнений. Изначально карточная система была введена в ответ на истощение запасов, вызванное гражданским конфликтом и экономической нестабильностью. Она ограничивала право на получение определенных товаров в зависимости от того, на что человек имеет право, тем самым внедряя модель контроля дефицита.

Основы карточной системы

На практике граждане должны были получать от правительства карточки, которые давали им доступ к продуктам питания и другим предметам первой необходимости, таким как одежда и топливо. Эти карточки выдавались на основании различных критериев, включая статус работы, размер семьи и лояльность политическому режиму. Со временем эта система расширилась и стала включать в себя не только основные продукты питания: домохозяйствам разрешалось получать такие продукты, как сахар, мука и мясо, только после предъявления карточки.

Проблемы и последствия системы

Одной из основных проблем карточной системы была ограниченная доступность товаров. Поскольку конфискация частной собственности и активов стала широко распространенной, многие отрасли промышленности были ликвидированы, что привело к нехватке продукции. Правительство пыталось поддерживать порядок, перераспределяя товары, но недовольство росло, поскольку люди не могли обеспечить себе достаточное количество еды и предметов первой необходимости.

На протяжении всех лет существования карточной системы часто появлялись сообщения о мошенничестве и деятельности черного рынка, когда люди пытались обойти официальные каналы распределения. В ответ на это правительство ужесточило систему, усилило наблюдение и наказало тех, кто был уличен в хранении товаров. Несмотря на усилия правительства по контролю над частной собственностью, недовольство населения только росло.

В итоге карточная система стала одной из определяющих черт того периода, отражая как сильные, так и слабые стороны государственного контроля над повседневной жизнью. Регулирование ресурсов с помощью карточек ознаменовало значительный сдвиг в отношениях между людьми и государством, подчеркнув степень, в которой правительство могло осуществлять власть над личным доступом к основным товарам.

Общественное неприятие политики, проводимой в ходе гражданского конфликта, стало проявляться по мере того, как жесткие экономические меры сказывались на повседневной жизни. Национализация промышленности и принудительная реквизиция зерна и других сельскохозяйственных продуктов привели к повсеместному дефициту, усугубив и без того тяжелые условия жизни. Поскольку производство в ряде отраслей рухнуло, государство не смогло удовлетворить основные потребности, и многие люди с трудом добывали продукты питания и другие товары первой необходимости, что привело к росту недовольства среди населения.

Система принудительной реквизиции зерна в сочетании с повсеместным использованием продовольственных карточек напрямую затронула миллионы рабочих и крестьян. Эта политика привела к острой нехватке продовольствия, особенно в сельской местности, где крестьяне были вынуждены сдавать государству все излишки урожая. Эти действия способствовали разрушительному голоду в нескольких регионах, что еще больше подогрело недовольство правительством. В этом контексте право правительства изымать сельскохозяйственную продукцию без компенсации стало одним из главных предметов спора.

Развал промышленности и недовольство рабочих

Развал промышленного производства, вызванный жесткой политикой национализации, в сочетании с системой принудительного труда привел к значительному снижению производительности труда. Фабрики боролись с нехваткой сырья и рабочих, которые часто были немотивированы или не могли выполнить требования правительства. Политика принудительного труда, требовавшая от рабочих участия в военных действиях без должной компенсации или прав, привела к беспорядкам в крупных промышленных центрах.

Забастовки рабочих, сопровождавшиеся протестами против нехватки товаров первой необходимости, стали регулярным явлением. Рабочие оказались вынужденными трудиться без должного признания и стимулов, что привело к падению морального духа. Принудительная система производства и отсутствие личной свободы экономического выбора в конечном итоге посеяли семена растущего желания перемен среди рабочего класса.

Путь к реформам

В годы, последовавшие за наиболее жесткой реализацией этой политики, центральное правительство столкнулось с растущими требованиями реформ. Система, созданная для централизованного контроля над ресурсами и производством, была явно неустойчивой. По мере распространения недовольства руководство страны осознавало, что для обеспечения выживания государства и удовлетворения требований населения необходимо внести коррективы.

В конечном итоге отказ от некоторых из наиболее ограничительных элементов этого подхода стал неизбежным. Решение об изменении этой политики положило начало переходу к новым экономическим мерам и позволило государству удовлетворить наиболее острые претензии населения, что стало важным поворотным пунктом в истории управления в этот период потрясений.

Конец военного коммунизма: Переход к НЭПу и изменения в политике

В 1921 году советское руководство столкнулось с огромными проблемами, вызванными неэффективностью принудительных реквизиций, национализацией и нехваткой продовольствия. Экономический крах и повсеместное недовольство привели к переходу от централизованного управления экономикой к новой экономической политике (НЭП). Переход был направлен на возрождение промышленности и сельского хозяйства при одновременном снижении уровня общественных волнений и голода.

Переход от принудительных реквизиций к рыночной экономике

Ключевой особенностью НЭПа стал постепенный отказ от системы принудительных реквизиций, которая была основной частью военной политики. Вместо принудительного изъятия зерна у крестьян правительство разрешило им продавать излишки продукции по рыночным ценам. Этот шаг позволил решить проблему острой нехватки товаров и смягчить продолжающийся голод. Система военных реквизиций, призванная обеспечить снабжение армии, оказалась неустойчивой и вызвала значительное сопротивление со стороны сельского населения.

В новой системе государство разрешило частную торговлю основными товарами, такими как продовольствие и промышленные товары. Введение контролируемого рынка заменило прежние принудительные квоты на производство. Эта корректировка сыграла решающую роль в повышении доступности хлеба и других основных продуктов питания, которые в условиях военного времени подвергались жесткому нормированию. Ослабление жесткого контроля над производством продовольствия помогло сократить масштабы голода, охватившего страну в предыдущие годы.

Промышленные и финансовые сдвиги

Промышленная политика НЭПа предусматривала частичную реприватизацию малых предприятий и отход от жесткого государственного контроля. Однако крупные предприятия оставались в государственной собственности, и основное внимание уделялось восстановлению основных секторов экономики, в частности тяжелой промышленности и банковского дела. Хотя национализация банковского дела сконцентрировала финансовую власть, НЭП в определенной степени ввел рыночные механизмы для стимулирования производства. Целью было поощрение частных инвестиций и создание более динамичной экономики, которая была заторможена чрезмерно централизованной моделью военного времени.

НЭП также предусматривал отмену жестких мер принудительного труда и введение политики, направленной на стимулирование производительности труда. Значительное снижение налогов, взимаемых государством с крестьян и рабочих, позволило повысить уровень самообеспечения, и государство постепенно отходило от принудительных взносов граждан. Этот сдвиг представлял собой фундаментальное изменение политики, сигнализирующее о переходе к более смешанной экономике, в которой элементы капитализма сосуществовали с контролируемыми государством секторами.

Последствия этих изменений сказались быстро: после многолетнего застоя в сельскохозяйственном и промышленном секторах начался рост. Однако новая политика вызвала недовольство тех, кто рассматривал уступки частному предпринимательству как предательство социалистических принципов. Несмотря на это, НЭП стал переломным моментом в советской экономической стратегии, заложив основу для усилий по индустриализации, которые последовали в следующем десятилетии.