В условиях России XVI-XIX веков юридическое признание крепостного права стало ключевым фактором формирования экономического и социального ландшафта. Право помещиков контролировать личную свободу крестьян было закреплено в многочисленных законодательных актах, обозначавших официальные рамки, в которых действовала эта система. Эти законы были прямым ответом на растущую потребность в регулировании труда и обеспечении продуктивности сельского хозяйства, предоставляя помещикам четкую власть над крепостными, работающими в их поместьях.

Хотя само крепостное право не было сразу признано в российском законодательстве, его постепенная формализация происходила посредством различных указов, устанавливавших четкое разделение между свободными и несвободными людьми. Одним из наиболее значимых шагов в этом процессе стало юридическое оформление отношений между крестьянами и помещиками, закрепившее концепцию наследственного крепостного права, которая будет господствовать в российском обществе на протяжении столетий. Эти акты служили как для защиты интересов помещиков, так и для поддержания социального порядка в обществе, в значительной степени зависящем от сельскохозяйственного труда.

Правовые рамки крепостного права в России стали результатом действия мощных социальных и экономических сил, которые объединились для сохранения статус-кво. Хотя реформаторы постоянно бросали вызов этой системе, способность государства поддерживать и обеспечивать соблюдение этих законов обеспечивала сохранение крепостного права вплоть до реформы 1861 года об освобождении. Борьба между теми, кто выступал за свободу, и теми, кто защищал установленный порядок, подчеркивает напряженность внутри российского общества по поводу прав крепостных и их роли в экономике страны.

Истоки крепостного права в России: Основные правовые вехи

Возникновение кабального труда в России было обусловлено рядом важнейших правовых событий, ознаменовавших переход от системы свободного крестьянства к системе принудительного труда. Корни этой системы уходят в XVI век, когда русское государство стремилось усилить контроль над сельским населением и укрепить власть землевладельцев. Ранние законодательные акты заложили основу для создания мощной системы контроля.

Ранние кодификации и Домострой

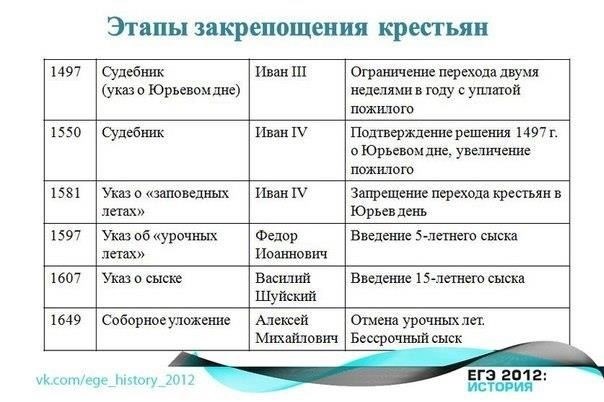

Правовая эволюция началась с Судебника 1497 года, который ввел значительные ограничения на мобильность крестьян. Этот кодекс, принятый при Иване III, предоставил землевладельцам больше прав по привязке крестьян к земле. Это ознаменовало собой сдвиг по сравнению с предыдущими периодами, когда крестьяне обладали определенной степенью автономии. Законодательная база постепенно закрепляла связь между землей и трудом, предусматривая суровые наказания для крестьян, пытавшихся покинуть свои поместья. К середине XVI века законодательство все больше закрепляло их положение в поместьях, ограничивая возможность свободного передвижения.

Кодекс 1649 года и трансформация статуса крестьян

Одной из самых значительных вех в становлении этой системы стало Уложение 1649 года, всеобъемлющий юридический документ, который формализовал статус крестьян и сделал их привязку к земле постоянной. Кодекс накладывал ограничения как на крестьян, так и на землевладельцев, закрепляя право землевладельцев контролировать труд своих крестьян. Новые законы запрещали крестьянам покидать свои земли, что было направлено на повышение производительности сельского хозяйства, но при этом ограничивало личные свободы крестьянства.

Причинами этого сдвига были как экономические, так и социальные соображения. Государство стремилось сохранить стабильность и контроль над сельскохозяйственным производством, а также обеспечить землевладельцев надежной рабочей силой. Эти события заложили основу для укоренившихся систем зависимости, которые будут доминировать в сельской жизни на протяжении веков.

Статус крестьян в феодальном праве

Становление статуса крестьян по феодальному праву в России было значительным процессом, который формировался под воздействием сил землевладения и юридических полномочий, которыми обладала правящая элита. Правовая база, регулировавшая положение крестьян, в первую очередь была призвана обеспечить контроль над рабочей силой, ограничивая при этом их самостоятельность. К XVII веку эта система была формализована законами, которые признавали крестьян привязанными к земле, с ограниченными правами на уход или владение собственностью независимо от землевладельцев. Эта система наделяла землевладельцев значительной юридической властью, давая им возможность требовать от крестьян труда, платежей и других услуг.

Роль феодальных сеньоров

Правовые отношения между крестьянами и землевладельцами диктовались сводом законов, который предоставлял землевладельцам контроль не только над землей, но и над проживающими на ней рабочими. Закон позволял землевладельцам передавать право собственности на крестьян вместе с землей, закрепляя за крестьянами статус прикрепленных к поместьям. Со временем система расширилась и стала включать в себя различные правовые ограничения, такие как запрет на уход крестьян из своих поместий без согласия землевладельца. Хотя в законодательстве предпринимались попытки пресечь злоупотребления, эти законы часто работали в пользу правящего класса, укрепляя его власть и влияние на низшие классы.

Крестьяне имели мало прав по феодальному праву. К ним часто предъявлялись произвольные требования, и у них было мало средств защиты от жестокого обращения. Однако в некоторых правовых системах существовали исключения, которые обеспечивали определенную защиту от чрезмерной эксплуатации. Эти правовые гарантии, хотя и ограниченные, иногда использовались для защиты крестьян от крайних злоупотреблений, но чаще всего они использовались в пользу землевладельцев. Разработка этих законов ознаменовала собой важный этап в формировании социальных отношений в российском обществе, где баланс сил по-прежнему был сильно перекошен в пользу землевладельческой элиты.

Правительственные указы и их влияние на правовую структуру крепостного права

Издание правительственных указов сыграло важнейшую роль в формировании правовой базы кабального труда в стране. Эти указы определяли права землевладельцев и обязанности их иждивенцев, способствуя формализации подневольного состояния.

- В 1714 году указ, запрещавший крестьянам покидать свои земли, закрепил отношения между землевладельцами и их рабочей силой, еще больше укрепив систему кабального труда.

- Манифест 1762 года, изданный императрицей Екатериной II, официально признал имущественные права землевладельцев, что привело к официальному определению статуса крестьянина как привязанного к земле.

- В 1785 году Устав о дворянстве укрепил власть землевладельцев, предоставив им судебную власть над крестьянами, что обеспечило распространение их контроля не только на экономические аспекты, но и на юридическую сферу.

- Указ 1797 года расширил правовые ограничения для крестьян, запретив им свободно передвигаться без разрешения помещиков, тем самым ужесточив их зависимость от землевладельцев.

Эти указы в совокупности укрепили подневольную структуру, закрепив статус крестьян как контролируемого и регулируемого класса в рамках правовой системы. Обязательные отношения между рабочими и землевладельцами были юридически оформлены, и крестьянам становилось все труднее изменить свое положение без вмешательства правящих властей.

- Указ 1803 года, хотя и казался шагом к улучшению условий, все еще сохранял ключевые аспекты подневольного состояния, такие как невозможность для крестьян покидать место жительства без согласия хозяев.

- На протяжении всего XIX века эти указы поддерживали укоренившуюся систему, не оставляя возможности для серьезного противостояния со стороны самих крестьян.

Подобные юридические действия демонстрировали роль правительства в защите прав землевладельцев при ограничении свобод трудового класса, способствуя увековечиванию подневольного строя. Со временем эти указы заложили фундамент, который был официально ликвидирован только в середине XIX века, но к тому времени их влияние уже глубоко сформировало общественные и правовые нормы того периода.

Роль землевладельцев в обеспечении соблюдения законов о крепостном праве

В дореволюционной России помещики были главными исполнителями трудового законодательства, привязывавшего крестьян к земле. Их власть и влияние на сельскохозяйственное население имели решающее значение для обеспечения соблюдения законодательной базы, ограничивавшей права крепостных. Эти землевладельцы обладали значительными юридическими полномочиями для контроля над рабочей силой, которая была ключевым элементом аграрной экономики Российской империи.

Юридические полномочия и механизмы принуждения

Контролируя землю, помещики сохраняли значительную юридическую власть над крепостными. Они могли требовать неоплачиваемого труда, а любое сопротивление или нарушение правил влекло за собой наказание. Местные суды, часто находившиеся под контролем класса землевладельцев, играли роль в формализации правовых процессов, которые удерживали крепостных в рамках их обязанностей. В условиях отсутствия эффективных средств правовой защиты для крестьян землевладельцы осуществляли свое влияние при минимальном противодействии со стороны государства или правовых органов. Это создавало условия, в которых правовой системой часто манипулировали в интересах класса землевладельцев.

Роль землевладельцев в формировании правовой системы

Влияние землевладельцев выходило за рамки простого принуждения. Они активно участвовали в формировании политики, регулирующей отношения между ними и их зависимыми людьми. Законные права крепостных крестьян систематически ущемлялись различными законодательными актами, которые все больше затрудняли их выход из-под контроля помещиков. Правовая система была построена таким образом, что крестьяне не могли оспорить решения, принятые помещиками, в суде. Такая система давала помещикам значительные рычаги для обеспечения своих интересов и сохранения контроля над крепостным населением.

Права крепостных: Ограничения и возможности обжалования

Права крепостных крестьян в историческом российском обществе были сильно ограничены сложившейся правовой структурой. Они считались собственностью и имели минимальные средства защиты от плохого обращения. Однако существовали некоторые правовые возможности, с помощью которых они могли обжаловать свое положение. Они были ограничены и часто неэффективны, но все же существовали в рамках системы.

Правовые ограничения

По законам того времени крепостные не имели независимого юридического статуса. Они были привязаны к земле и своему хозяину, и любой спор часто решался в пользу землевладельца. Их права на землю, собственность и даже личную свободу практически отсутствовали. Правовая база активно укрепляла их порабощение. Даже если крепостной сталкивался с жестоким обращением, его право оспорить свое положение было сильно ограничено существующими законами.

Возможности обжалования

Хотя возможность обжалования была ограничена, существовали определенные механизмы, с помощью которых крепостные могли добиваться возмещения ущерба. Одним из немногих доступных правовых средств было обращение в местные органы власти или в суд, но это редко приносило положительные результаты. Поскольку большинство судов контролировалось землевладельцами, любые апелляции часто отклонялись или игнорировались. Однако некоторые петиции, особенно те, которые касались самых вопиющих случаев жестокого обращения, имели небольшой шанс на успех, если считалось, что они отвечают интересам правящего класса.

На практике правовая система работала в основном на защиту интересов землевладельцев, оставляя крепостным очень мало возможностей оспорить свое положение с помощью правовых средств. Отсутствие власти и независимости над собственной жизнью приводило к тому, что из системы было практически невозможно выбраться только с помощью правовых каналов.

Развитие законодательства о крепостном праве до реформ XIX века

Эволюция законов, регулирующих институт кабального труда в России, характеризовалась постепенными изменениями в XVI и XVII веках, причем каждая новая правовая база отражала усиление контроля над крестьянством. Раннее законодательство усиливало власть землевладельцев, ограничивая передвижение и свободу рабочей силы. Одним из первых значительных шагов к формализации этой системы стал закон 1597 года, который распространил привязку крестьян к земле, на которой они работали, на неопределенный срок. Это постановление усилило позиции землевладельцев и ознаменовало переход к более жесткой правовой структуре сельской рабочей силы.

Роль государственных сил в обеспечении принудительного труда

Все более активное участие государства в укреплении крепостного права проявлялось в различных законах, которые защищали интересы дворянства и ограничивали права крестьянства. В 1649 году Уложение царя Алексея Михайловича обеспечило более системный подход, объявив крестьян безвозвратно привязанными к земле и своим помещикам. Этот закон отражал как рост влияния помещичьего класса, так и юридическое закрепление подчиненного положения сельской рабочей силы. Принудительная сила государства использовалась для предотвращения побегов и принудительного возвращения крестьян к своим хозяевам, укрепляя роль аристократии в сохранении контроля над сельскохозяйственным трудом.

Растущая сложность законодательства о принудительном труде

К XVIII веку российская законодательная база, связанная с обязательным трудом, стала более запутанной, в ней появились различные нормативные акты, определяющие права как хозяев, так и крестьян. Государство издавало указы, защищавшие помещиков от любых посягательств на их экономическую власть, например, запрещавшие беглых крестьян. В то же время некоторые правовые документы позволяли дворянам на законных основаниях передавать или продавать крестьян как часть своей собственности, что еще больше укореняло эту систему в социально-экономической структуре России. Ко времени Екатерины Великой законы все больше защищали права землевладельцев, которые рассматривались как критически важные для стабильности и процветания государства.

Как отмена крепостного права изменила российскую правовую практику

Прекращение системы принудительного труда в Российской империи привело к глубоким изменениям в судебной системе. Ключевые реформы, в частности Закон об освобождении 1861 года, привели к трансформации существующих законов и структур. На смену правовым рамкам, которые ранее укрепляли связи между помещиками и крестьянами, пришла новая система, признающая личные свободы и права собственности.

Одним из самых значительных изменений стало официальное введение новых форм собственности. Понятие крепостных как движимого имущества было заменено юридическим признанием крестьян как лиц, имеющих право на владение землей. Этот сдвиг потребовал полного пересмотра законов о собственности, чтобы учесть права бывших крепостных. Создание гражданских договоров стало неотъемлемой частью правовой системы, отходя от традиционных методов, предполагавших неписаные обязательства, навязанные крепостным правом.

Кроме того, появился новый подход к семейному праву. Прежняя система часто позволяла землевладельцам контролировать семейные единицы, особенно в вопросах брака, наследования и передвижения. Отмена привела к переопределению семейных отношений в правовом контексте, предоставив людям больше контроля над личными решениями, включая браки и наследование имущества.

Изменилась и роль государства. До реформы правовая система часто находилась под влиянием интересов землевладельцев и дворянства, что ограничивало возможности крестьян добиваться справедливости. После отмены закона правовые институты были реструктурированы, чтобы обеспечить более справедливую платформу как для дворян, так и для крестьянства. Для рассмотрения споров, возникавших в новых правовых рамках, были введены новые суды, такие как местные окружные суды.

Таким образом, отмена крепостного права кардинально изменила российскую правовую практику, введя новые понятия личной свободы, прав собственности и справедливости судебной системы, которые ранее были ограничены старой системой. Эти изменения сыграли ключевую роль в модернизации российского общества, подтолкнув страну к более юридически признанной и структурированной системе управления.